La théorie précède l’expérience

Le 7 novembre 2006 par Sephi, dans Philo des sciences

L’observation dans les sciences est-elle objective ? Deux observateurs différents voient-ils un même résultat ? Quels sont les liens entre l’observation et la théorie ? Voilà un certain nombre de questions qui ont connu un regain d’intérêt durant le 20e siècle. En voici un petit panorama …

L’observation dépend en partie de l’observateur

On peut distinguer deux types d’observation : l’observation directe (faite par les sens) d’un phénomène et l’observation indirecte (où ce que l’on regarde n’est pas le phénomène, mais son effet sur un medium intermédiaire comme, par exemple, un écran).

Dans le cas d’une observation directe, des observateurs différents ne perçoivent pas nécessairement un phénomène de la même manière. Si l’on considère l’exemple de la vue, ce que l’on voit est issu du traitement par notre cerveau de l’image brute captée par la rétine de l’oeil. Deux observateurs qui reçoivent une même image sur la rétine ne voient pas nécessairement la même chose.

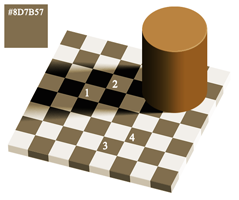

Exemple : Un occidental qui regarde l’image suivante verrait sans doute un escalier.

Cependant, de nombreuses tribus africaines n’y verraient rien d’autre qu’un assemblage de lignes. La raison vient du fait que ces tribus ne connaissent pas le dessin en perspective d’un objet tridimensionnel (tel qu’un escalier). De plus, pour un occidental, il y a moyen d’y voir un escalier vu d’en haut (avec une vue plongeante), mais aussi d’en bas (en contre-plongée). Or, dans tous ces cas, l’image sur la rétine reste la même. Ceci illustre le fait qu’« il y a plus à voir que ce qui arrive dans le globe oculaire ».

Ce que l’on voit dépend en partie de ce que l’on a déja vu auparavant, de ses connaissances et aussi de ses attentes. Voici un exemple pour illustrer ce dernier point.

Exemple : Lors d’une expérience célèbre, on a demandé à des sujets d’identifier des cartes à jouer, brièvement montrées. Ces cartes étaient tirées d’un jeu de cartes normal, et les sujets ont accompli leur tâche sans mal. Au bout d’un moment, sans les prévenir, on a introduit un jeu de cartes anormal (qui contenait par exemple des piques rouges et des carreaux noirs). Il se trouve que les sujets continuaient à identifier les cartes comme si de rien n’était : un as de pique rouge était identifié comme un as de pique ou comme un as de carreau.

C’est seulement par la suite, une fois qu’ils ont pris connaissance de la supercherie, qu’ils ont pu identifier correctement les cartes, normales ou anormales. Or, que ce soit avant ou après la révélation, les cartes n’ont pas changé. Ce que les sujets voyaient était donc influencé par ce qu’ils s’attendaient à voir (des cartes normales ou anormales).

Avant d’étudier l’observation indirecte, il convient de l’illustrer d’abord par un exemple :

Exemple : En astrophysique, observer une étoile à l’oeil nu (ou même avec une lunette) ne fournit qu’un nombre peu élevé de renseignements sur l’astre. L’observation d’un objet céleste passe surtout par l’étude de son spectre électromagnétique. Ce dernier n’est, visuellement, qu’une bande colorée parsemée de stries. Pour livrer ses informations, le spectre doit d’abord être interprété. Cependant, l’interprétation n’est pas entièrement subjective pour autant, elle découle simplement des acquis théoriques concernant le spectre électromagnétique.

Ce type d’observation est très courant dans les milieux scientifiques spécialisés (chez les experts). Il n’est pas surprenant de constater que la lecture d’un schéma, d’un graphe ou d’une photographie est différente selon les compétences et l’expérience de l’observateur.

Exemple : Galilée est le premier à avoir observé, grâce à sa lunette, des satellites de Jupiter. Cette découverte était d’une importance capitale, car elle a montré que la Terre n’était plus la seule planète à posséder un satellite, ce qui l’a encore plus déchue de sa place centrale dans la conception géocentrique de l’époque. La plupart restaient pourtant sceptiques quant à cette découverte : en effet, à travers sa lunette, Galilée était le seul à voir des satellites la où les gens voyaient des tâches sombres. Mais c’est bien Galilée qui avait raison, car il avait appris à observer le ciel, contrairement aux autres.

Une observation, directe ou indirecte, n’est donc pas « vierge » : elle dépend en partie des attentes et des acquis de l’observateur.

Les énoncés d’observation présupposent une théorie

On désignera par « énoncé d’observation » la formulation, dans un langage, du résultat d’une observation empirique. La question est de savoir de quel langage il s’agit, et s’il a un impact sur l’interprétation de l’observation.

Un énoncé d’observation est toujours formulé dans le langage d’une théorie préexistante. Un énoncé dont le contenu serait entièrement empirique n’existe pas.

Exemple : Un énoncé tel que « le faisceau d’électrons est repoussé par le pôle magnétique de l’aimant » est lourd de présupposés théoriques. En effet, il suppose le concept d’« électron », ainsi qu’un concept de « magnétisme » (et la théorie qui va avec), le fait qu’un champ magnétique influence les électrons, etc.

Contrairement à ce que pense l’inductiviste, un énoncé d’observation a du sens parce qu’il repose implicitement sur une série de concepts présupposés. Cela reste vrai même pour des énoncés à l’apparence basique :

Exemple : Considérons l’énoncé « voici de l’eau » prononcé par un chimiste en désignant un verre remplit d’un certain liquide transparent. Cet énoncé présuppose déja que « l’eau est un liquide transparent ». Face à des doutes sérieux, le chimiste serait tenté de placer le verre dans un congélateur pendant 30 minutes, pour le ressortir et conclure « voyez, le liquide a gelé et il occupe maintenant un volume plus grand; c’est donc bien de l’eau ». Ce dernier énoncé repose sur la théorie que l’eau gèle à de basses températures, qu’il est le seul composé chimique qui occupe plus de volume sous forme solide que liquide, etc. Dans le pire des cas, il faudra recourir à l’analyse chimique, montrant que la formule chimique du liquide est bien H2O, ce qui est lourd en présupposés théoriques.

Une conséquence du fait que les énoncés d’observation présupposent une théorie est qu’ils deviennent faillibles. Un énoncé d’observation n’est plus nécessairement vrai. L’exemple suivant est lié au fait que lors d’une observation (dans une démarche inductiviste), on est obligé de sélectionner arbitrairement les éléments de l’environnement que l’on fera varier. En fait, cette sélection s’opère selon des présupposés théoriques qui indiquent quels éléments jouent un rôle dans le phénomène étudié.

Exemple : En 1888, Heinrich Hertz a voulu vérifier la prédiction de la théorie de Maxwell selon laquelle les ondes radio se propageaient à la vitesse de la lumière. Sachant que l’expérience était de nature électromagnétique, Hertz a supposé que les dimensions du laboratoire n’intervenaient pas dans le phénomène. Et pourtant, c’est ce qui a provoqué l’échec de l’expérience : les ondes radio se réfléchissaient sur les murs et interféraient avec les mesures, donnant pour résultat apparent que « la vitesse des ondes radio diffère de celle de la lumière ». Cet énoncé est faux, et cela vient du fait qu’il repose sur le présupposé selon lequel les dimensions de la pièce ne jouent aucun rôle.

Les énoncés d’observation sont donc faillibles parce qu’ils présupposent une théorie (faillible) implicitement adoptée par l’observateur.

Référence :

CHALMERS, Alan F., Qu’est-ce que la science ?, Paris : La Découverte, 1987.

Cliquez ici pour imprimer.